プリウス日記 Prius Diary

--- インスパイアー・ザ・ネクスト? ---

2005年5月分

[4月分]← →[2006年1月分]

5月8日 プリウスを修理に出す---日立、大丈夫か?

2004年2月11日の項で、プリウスの電源ファンから異音がするということを書いた。掃除することで、いったんはおさまったのだが、昨年11月くらいからまた、ぶびーーーんと音がするようになってしまった。今度は掃除しても直らない。しかもやっかいなことに、音が鳴ったり鳴らなかったりする。鳴らなかったときも、電源を入れてしばらく使っていると急に鳴り出す。それも、電源投入1時間後かもしれないし、5時間後かもしれないとバラバラ。電源までバラしてみたが、直りもしないし、原因も不明。まぁ、電源を買ってきて交換すればいいのだろうが、プリウスの電源は、本体ケースにきっちり収めるためか、L字型の特殊な形。こんな形の電源を探すのもめんどうだし、いっそ日立に修理に出すことに。日立の修理体制もわかるし。

というワケで、以下はその記録である。

4月18日 プリウス修理センターに電話し修理を依頼する。対応してくれたのは鈴木さんという人。ふむ、なかなか対応は丁寧でしっかりしている。「ショップ独自の3年とか5年とかの保証を付けている場合はショップ経由で修理を依頼してください」というようなことを言われる。えーっ、そんなの覚えてないよ。買ったの2年半も前だし。それに仮に付けてもらってたとしても、そのショップの保証書なんかどこにあるかわからないし。

で、日立に直接修理してもらうことに。どうやら、宅配便業者が自宅まで引き取りにきてくれるらしい。

修理にいくらくらいかかるか聞いたところ、「いったん引き取って、故障箇所を確認してから見積もりを出します。そのときに修理をキャンセルした場合は、修理費やキャンセル料はかかりませんが、往復の輸送費4900円だけはいただきます。」とのこと。もし、電源ユニットの交換だったとして、だいたいの金額はわからないものか。「その場合ですと、電源交換代4900円、往復の輸送費4900円、技術料9000円で、合計1万8000円くらいになります。ただし、正式なところは見積もりを出してみないと……。」 ふむ、私の過去の修理経験からいっても、そんなもんだろう。“なんだその技術料9000円ってのは!”とも思うが、これはいまどきメーカーに修理を頼めば取られて当然。それに、技術には、喜んでお金を支払うべきだ。技術を尊重しない民族に発展はないよ。

今日の教訓:ショップ独自の3年保証は付けても無駄。3年経つ頃には忘れてるし、なくしてる。

4月19日 日通航空の人が引き取りに来る。本体と電源ケーブルのみを裸のまま渡せばいいらしい。一応精密機械であるし、梱包はプロの運搬業者がやってくれるということのようだ。

4月19日 日通航空の人が引き取りに来る。本体と電源ケーブルのみを裸のまま渡せばいいらしい。一応精密機械であるし、梱包はプロの運搬業者がやってくれるということのようだ。

4月20日 プリウス修理センターの水野さんという人から電話。外観の検査をしたところ、前面のふたのツメが片方折れていて、ちゃんと閉じないとのこと。そこも修理するかと聞かれたが、どうせフタは開けっ放しなので、修理しなくていいと答える。ぶびーーんと音がする現象は確認できたか訊ねると、それはこれから検査すると言われる。

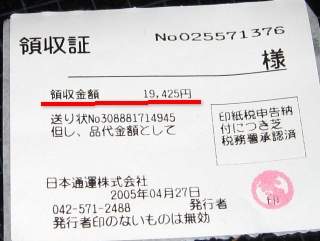

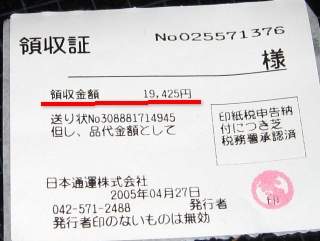

4月22日 名前をメモするの忘れたが、女性から電話。電源ユニットを交換したとのこと。修理代は、電源ユニット5600円、往復の輸送費4900円、技術料8000円、消費税込みで、1万9425円。最初に電話した鈴木さんとは微妙に違っているが、まぁほぼ予定通り。

しかし、このあと、衝撃の告白が! 「OSが起動しません。ウィンドウズを出荷時の状態にインストールしなおしてもよろしいでしょうか? こちらは無料になります。」 っておいおい待て! それって、リカバリーするってこと? ハードディスク内のデータも消えちゃうってこと? どういうことだ? とか言っていたら、別の人に電話を変わる。男性で村上さんという。詳細を聞いてみると、やはりそういうことらしい。「ハードディスクのチェックをしたところ、エラーはありませんでしたので、ハードディスク自体は正常です。ウィンドウズの起動に必要なファイルが破損していると思われます」とか言う。あのー、そちらに送る前は、ちゃんと起動していたのですが。最初に電話したときに鈴木さんにもそう伝えてある。すると、もう一度技術者のほうに確認してみるとのこと。たのんますよ。ほんとに。

ところで先の村上さんの言葉から、日立では、修理に来たパソコンは申告のあった現象だけでなく、ほかのところもチェックするようだ。ハードディスクのエラーチェックまでしてくれる。おいっ、そのエラーチェックのときに、なんかしたんじゃないのか?

4月25日 村上さんから留守電が入っていた。着信履歴に残っていた番号にこちらからかけなおすも、全然つながらない。何度かかけて、ようやく村上さんにつながる。「今かけていただいている電話は、フリーダイヤルではありませんので、こちらからかけなおします」とのこと。ほほう。なかなか親切。で、すぐに電話があり、やっぱりハードウェア的に問題はないが、ウィンドウズは起動しないとのこと。それでも、リカバリーするかどうするか聞かれたので、起動しなくてもいいから、そのまま送り返してくれと答える。しょうがない、自分でなんとかするか。まったく、技術料8000円も支払うような仕事じゃないだろ。いまどき電源の交換なんて素人でもできるよ。ぶつぶつ。

まぁ、実のところ、データのバックアップはとってあったのでいいのだが、それにしてもウィンドウズをHomeEditionからProfessionalにアップグレードしたり、SP2を当てたり、アプリをインストールしたり、カスタマイズしたりしなおすのはめんどくさいな。

やっぱり納得できなかったので、もう一度こちらから電話。相変わらずつながらない。数回かけてやっとつながる。「こちらでは正常だったウィンドウズが、修理に出したら起動しなくなって戻ってくる、すなわちパソコンが壊れて戻ってくるのに、通常の修理代を取られるのは納得いかない。壊れたウィンドウズの保障をしろ」というようなことを伝えると、もう一度確認してみると言われる。なんか、トラブル発生で楽しくなってきました。

今日の教訓:パソコンを修理に出すときは、必ずデータのバックアップを取っておけ

4月26日 ウィンドウズが起動しないまま帰ってきたときのために、会社でKNOPPIXのCD-ROMを作って用意する。これは、CD-ROMだけで起動できる(つまりハードディスク不要の)Linuxで、産業技術総合研究所というところのウェブページから日本語版を無料でダウンロードできる。会社でためしたところ、ちゃんとウィンドウズXPのNTFSドライブも読めるようで、すごいなぁ。まぁ、さっきも書いたように、データ自体はバックアップしてあるのだが、これでハードディスクを調べたら、起動しない原因がわかるかもしれないと思って。

長浜さんという人から電話。「電源を交換したのがよかったのか、ウィンドウズは起動しました。」とのこと。そんな説明で納得いくか! そもそも電源交換してから1回も起動を確認してなかったのか? しかし、詳しい原因はわからないとの返答しかもらえず。「起動しなかったということは、ファイルが壊れている可能性があるため、お客様のもとへ返してから再び起動しなくなる可能性もあります。やはりインストールしなおしたほうが……。」てな感じのことを言われる。ん? 今、本当に起動してるんだろうか? 実は起動してないのに、起動しているとうそついて送り返して、こちらで起動しなかったからといって「そのことはちゃんと警告したはずですよ」とか言い逃れする気じゃないだろうな?

そこで、「じゃぁ、現在起動している証拠として、画面をキャプチャーしてそのプリントアウトを同封してください」と提案してみる。あっさりと、「ではそうします」との返事。ふむ、どうやら、本当に起動してるっぽいな。まぁ、あとは送り返してもらったやつを見て判断するか。

4月27日 日通航空便でプリウスが届く。買ったときの箱の2倍は容積があろうかというでかい箱に梱包されていた。どうやら、これは“パソコンポ”という名前で日通が特許を取っているものらしい。また、なんで日通航空なのかと思っていたら、プリウスの修理センターが愛知県にあるらしい。航空便を使っているのか? それで、往復の輸送費が4900円もかかっていたということか。

4月27日 日通航空便でプリウスが届く。買ったときの箱の2倍は容積があろうかというでかい箱に梱包されていた。どうやら、これは“パソコンポ”という名前で日通が特許を取っているものらしい。また、なんで日通航空なのかと思っていたら、プリウスの修理センターが愛知県にあるらしい。航空便を使っているのか? それで、往復の輸送費が4900円もかかっていたということか。

修理代は、引き取りのときに、日通の人に支払うというシステム。なんだかんだあったが、確かに1万9425円、キッチリ取られました。記名なしの領収証をくれた。

修理代は、引き取りのときに、日通の人に支払うというシステム。なんだかんだあったが、確かに1万9425円、キッチリ取られました。記名なしの領収証をくれた。

箱の中には、修理明細と、例のプリントアウトが入っていた。ふむ、ちゃんと私のプリウスの画面だ。

考えて見れば当然の話だが、起動チェックをしているということは、プリウス修理センターの人は、ユーザーの修理パソコンのハードディスクの中をのぞいている可能性があるってことだな。私のハードディスクの中も、詳細にのぞかれているかもしれない。アレとかコレとか見られているかもしれない。ひょっとすると、ファイルのコピーを取られているかもしれない。実際のところ私のプリウスには、見られて困るようなデータや、コピーされてヤバいデータなど入ってないからいいのだが、それでも見られるだけでもイヤだという人もいるだろう。そのへんの、個人情報管理は日立ではどうなっているんだろう? まぁ、当然社内規定があるのだろうが、現場レベルではどうだか。

今日の教訓:見られて困るデータの入ったパソコンは修理に出さないほうがいいかも。

さて、肝心のプリウスだが、なんの問題もなく起動し、せっかく作ったKNOPPIXの活躍の場もなし。今日5月8日現在も、問題なく動いており、電源から異音もしていない。

さて、肝心のプリウスだが、なんの問題もなく起動し、せっかく作ったKNOPPIXの活躍の場もなし。今日5月8日現在も、問題なく動いており、電源から異音もしていない。

ただ、日立の修理センターは大丈夫だろうかという疑問だけが残りました。

[プリウス日記へ戻る] [トップページへ戻る] [4月分]← →[2006年1月分]

4月19日 日通航空の人が引き取りに来る。本体と電源ケーブルのみを裸のまま渡せばいいらしい。一応精密機械であるし、梱包はプロの運搬業者がやってくれるということのようだ。

4月19日 日通航空の人が引き取りに来る。本体と電源ケーブルのみを裸のまま渡せばいいらしい。一応精密機械であるし、梱包はプロの運搬業者がやってくれるということのようだ。 4月27日 日通航空便でプリウスが届く。買ったときの箱の2倍は容積があろうかというでかい箱に梱包されていた。どうやら、これは“

4月27日 日通航空便でプリウスが届く。買ったときの箱の2倍は容積があろうかというでかい箱に梱包されていた。どうやら、これは“ 修理代は、引き取りのときに、日通の人に支払うというシステム。なんだかんだあったが、確かに1万9425円、キッチリ取られました。記名なしの領収証をくれた。

修理代は、引き取りのときに、日通の人に支払うというシステム。なんだかんだあったが、確かに1万9425円、キッチリ取られました。記名なしの領収証をくれた。 さて、肝心のプリウスだが、なんの問題もなく起動し、せっかく作った

さて、肝心のプリウスだが、なんの問題もなく起動し、せっかく作った